|

9月2日

破綻するリサイクルと忍び寄る汚染

〜廃棄物ネット総会と講演〜

廃棄物ネットワークの総会と、善入寺島汚泥不法投棄撤去要望の署名集め報告会が阿波市役所で開催された。署名は1万5千人近く集まり、10月17日知事宛に提出する予定。

「8月中にいつでも知事の都合に合わせ直接手渡したい、10分でも時間を下さい」と申し入れていたが、かなわず。それでも、代表の深田さんや世話人の久次米さん(徳島市議)が秘書室や担当課に幾度となく問い合わせ、出向いた結果、「環境局長と担当課(環境整備課)の課長とが責任を持って対応します。」という文書回答をもらった。

知事が1万5千の署名に対し、1ヶ月の間に10分の時間もつくれないというのは寂しい。7月のしらさぎ台の産廃問題での県との交渉では、地域の環境を真剣に憂慮している住民が30人以上出席したのに対し、担当の課長以上の管理職が一人も出席しなかった。そして出席した職員が自分の携帯電話で出席住民の写真を無断で何枚も撮影し、見かねた村田弁護士がそれをたしなめる場面もあったことを思うと、今回の県の対応は1歩前進かもしれない。

さて、この日の記念講演の講師はおなじみ関口鉄夫先生。辛口で歯切れの良い、そして底流に温かさの流れる関口節は健在。リサイクルについての幻想が主なテーマ。善入寺島の汚泥肥料もリサイクルの幻想の典型。

日本のごみ対策の中心的考え方は「循環型社会」をめざし「3Rの実践」だ。3Rとはリデュース(reduce)=発生抑制、リユース(reuse)=再利用、リサイクル(recycle)=再生利用。これにリフューズ(refuse)=ごみになるものを断るが加わって4Rとなることもある。

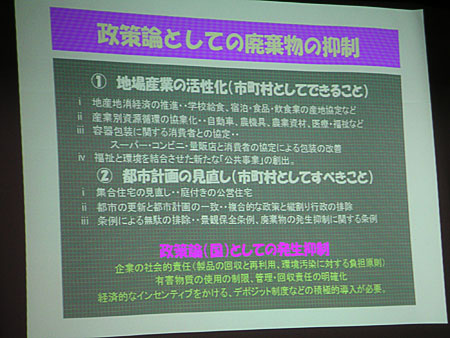

1番大事な発生抑制を4つ目のRと勘違いして、または住民自身の「排出抑制」と混同して広報している自治体が多い。しかし、本来の発生抑制とは、企業などが生産段階でごみになるものを作らないようにすることなどの仕組みづくりであり、政策だ。

再利用とは、1升ビンやビール瓶などのように繰り返し使うこと。そして最後の手段が牛乳パックを再生してトイレットペーパーをつくるみたいに、ごみを原料にして新しいものをつくるリサイクルだ。しかし、リサイクル品のほうが新品より値段が高かったり、リサイクルする段階でエネルギーを消費し、化学薬品なども大量に使うことがあったりする。

何よりも日本は資源を輸入する国なので、リサイクル製品をつくっても毎年新しい原料を輸入しているので新品とリサイクル品が市場にだぶついて供給過多になっている。リサイクルといっても、ごみになるのを遅らせているだけで、新たなごみを発生させていることになるのだ。おまけに、徳島県の例で言うエコシステム・ジャパン社のように「リサイクル」という免罪符を得て汚泥や食品残渣を引き取ることで利益を得、当のリサイクル品は売れずに不法投棄、となっている例(有名なフェロシルト事件)も、全国で後を絶たないのだ。

ペットボトルのリサイクルはどうなっているか

関口氏は、分かりやすい例として「ペットボトル(以下略してPB)」をとりあげた。現在のPBの生産量は、約66万トン。このうちPBに再生される量はいくら?という関口氏の問いかけにあてられた廃棄物ネット代表の深田さんは「約1%」と正解。さすがだ。でも、吉野川市でも市民がPBの分別、洗浄、ラベル剥がしに協力して月に一回資源ごみに出しているのに、再びPBに生まれ変わるのがたったの1%とはガッカリではないか。

他に繊維製品やシート、そのほかの形成品に生まれ変わるものが合わせて約13%。焼却や埋め立てが15%、未回収が16%、輸出されるものが21%。リサイクルされる総量は容器包装リサイクル法施行以来、ほぼ横ばいか微増しているが、生産量そのものは3倍に伸びているという。ということは、ごみの量も3倍以上に増えているということ。

何のためのリサイクル法なのか。ちなみにデンマークでは、各社のPBの規格を統一し、強度を高めて20回以上再利用(リユース)しているという。真似をすればいいのだ。処方箋がはっきりしているのに処方できないのは政治の仕組みのせい(企業と政治家、あるいは官僚の癒着)。

するべき処方箋に手をつけず「ごみは生活していれば必ず出るものなのだから、みんなで気をつけてリサイクルしましょう。ごみ問題は一人ひとりの責任ですよ。」という、行政の「消費者責任論」を真に受けて、正直でまじめな生活者である人々はリサイクルに励んでいる。しかし、家庭ごみは廃棄物全体の1/18、5.5%にすぎないという(だからといって個人の努力が不要というわけではない)。個人責任論にのるだけでなく、デンマークの例のように本当の「発生抑制」を求めていく努力をしなければ、安全な水や空気は守れないのだ。

入田のその後

せっかくの関口先生の来徳、前日には徳島市入田の山中を視察した。1年ほど前に見た、破砕された廃棄物を土と混ぜて(実験によると混入量30%以上)不法投棄してあるあちこちで、さらに大容量の投棄物が見られた。

ガラスや陶器類(安定型処分場に行くべきもの)、建設廃材(接着剤や可塑剤は有害なため管理型処分場に行くべきもの)が、5ミリくらいの大きさにきれいに破砕され、土に均一に混ぜて捨ててあり、悪質さは相変わらずだ。住民の通報に関わらず何もしないの県の不作為、ふるさとを守りたい人々は今後どうすればいいのだろう。

廃棄している企業で働く住民も多いという土地柄での住民運動は、精神的にさぞしんどいことだろう。監督する権限を持った県行政は、弱い住民をこれ以上苦しめることなく、企業に対して毅然と対応するべきである。

|