|

1月11日

信州の見事な森林政策&佐久総合病院の挑戦

信州の森は10年で甦る!

前日に続き林務部の話を聞く。長野は県下の間伐の必要な森林マップを作成し、 10年間で民有林の必要な間伐を100%行うことがきちんと計画されていた。 (徳島の場合、このマップが06年度にやっと完成予定、いったい県全体のどこ がどういう状況なのか、視覚的にまだ判断できない状態で、緊急間伐5カ年計画 や3カ年計画でどこがどれくらい間伐できて、あとどことどこに間伐が必要なの か、04年度の委員会を通じて質問してもどうもはっきりしなかった。質問の仕 方も未熟なのではあるが。)

徳島が05年に林業政策の目玉として3台1セット で6セット(計18台)導入した高性能林業機械を、長野県では10年間で180台導入の予定で、この2年ですでに90台導入。森林政策にかける意気込みは 相当と感じた。

組織も、徳島が「農林水産部」として農業と林業を一括している のに対し、長野では農政部と林務部がそれぞれ独立している。

21世紀、持続可能な日本のために大切なことは何か、知事の価値観の違いだろう。また、間伐材 の利用促進の研究もされ、「信州型ペレットストーブ」を開発、知事室の前に展示してあった。10年間で3700台を導入予定で、県産材を使った住宅も現在の年200戸弱から、10年後には年1000戸に拡 大する計画だ。

学校では「資源のない国」と教わってきた日本。しかし、航空写真で見るとみどりに覆われ、21世紀に枯渇すると言われる森林と水資源の何と豊富な国だろうか。北京オリンピック開催に向けて急速に開発が進み、人口増で食料輸出国に転じ、砂漠化の進むお隣の大国中国。日本の割り箸の9割は中国産だという。持続可能な森林政策を構築し、地域を元気にする特効薬としたいものだ。

徳島県政も早くその重要性に気付き、もっともっと重点的にやってほしい。戦後の拡大造林で全国に植えられた人工林は今、人間でいえば高校生の成長期、この10年〜15年くらいで手入れをしてやらないと立派な大人になれない時期だという。

間伐業者は入札で

さらに長野の森林政策のすばらしいところは、実際の間伐が入札によって多くの業者に請け負われている点だ。森林組合だけでなく、土木業者や製材業者の参入が著しい。林業の担い手として若い人も育っているようで頼もしい。

徳島でも、林業の講座が行われ、担い手育成のプログラムはあるのだが、実際に間伐事業を行っているのは森林組合である場合が多い。

地方はどこでも同じ問題を抱えているのだろうが、農林水産業の担い手が土木建設業に流れ、ある程度の社会資本整備が進んだのは良いのだが、今や公共事業に寄りかからざるを得ない土木業者が増えすぎて、一部の政治家に献金し仕事を作ってもらう。政治家も選挙で世話になったものだから、できるだけのことをせざるを得ないという悪循環だ。第1次産業へのシフトが、持続可能な社会への重要課題なのだが、農林業で食べていけないのが困りものだ。木も食べ物も地産地消、食糧自給率40%木材自給率20%は悲しい数字だ。

うわさの佐久総合病院で元気をもらう!

地域貢献度の高い病院として全国的に有名、前から一度は行ってみたかった佐久総合病院へ。長野県は沖縄と並び長寿日本一の県で、前日県庁の調査で昔からの地域に根ざした保健員制度にその秘密があるのでは、と感じた。予防医学の基礎知識をみんなが持っているのだ。地域ケア課、健康管理センターを持つ佐久病院にも、学ぶことがたくさんあるに違いない。

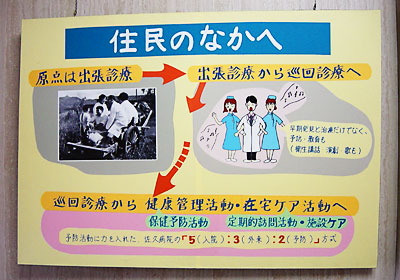

長野駅から新幹線とローカル線を乗り継いで、故郷阿波山川駅にも似た無人駅に到着。駅から病院までは無料バスに載せてもらった。病院の創始者、若月俊一医師は、戦中の昭和19年に20床で病院を開業。東大にいて「戦争反対」を言うことがはばかられる空気がいやで信州にきたという。長野県は徳島県の約3倍の面積があり、佐久病院は険しいがゆえに今でも開業医も少ないという北信地方で唯一の総合病院だ。820床のベッドで外来者数は一日1200〜1500人という。開業当時は南佐久郡23町村のうち13町村が無医村で週末になるとチームを組んで車で出張診療にいったそうだ。

ちょっと思い出話

当時のシロクロ写真を見て、10数年前のモザンビークを思い出した。私たち夫婦は国連NGO「AMDA」の帰還難民プロジェクトに参加、家族4人でモザンビークにきていた。プロジェクトの骨格は16年続いた内戦が終わり、隣国からの10万人以上の帰還難民のための井戸掘りと診療所の「建設」。「診療」は予定に入っていなかったのだが、夫はどうしても医者として働きたく、週末になると田舎に巡回診療に出かけていた(薬は私が調達)。

地雷が沢山埋まっていて治安も悪かったので、いつもは比較的安全な首都で子どもたちと夫を待っていた私だったが、帰国前に一度は地方を見てみたいと夫の巡回診療に子どもたちふたりと付いて行った。首都から数百キロ離れた農村へデコボコ道を揺られ、「この木何の木」のCMにありそうな大木の下に車を止めると、どこからともなく村人が集まってきて、その数は100人以上になり長い行列ができた。ほとんどの地元の子どもたちが住血吸虫に感染していて検査をするとみんな真っ赤なおしっこだった。薬を処方して帰るのだが、感染者は減らない。

アフリカで病気の治療をしてその時助かる人は確かにいるけれど「焼け石に水」的なところもあって、「貧困」という根本的問題の解決が必要だ。体力があれば助かる「はしか」や「下痢」で、命を失う子どもたち。モザンビークやザンビアなど世界最貧国とよばれる国の人々の平均寿命は30代、5歳までに5人に1人の子どもが死んでいく。

アフリカの持続可能な発展のためにと、この時つくったNGO、TICOで、永年栄養改善プログラムなどを実行しているが道は険しい。

この巡回診療での最大の収穫は、「大きくなったら魚を釣って暮らしていくか、ルアーをつくって生きていく」と言っていた当時8歳の息子が、誰に勧められることもなく進路を決定したこと。「天上天下唯我遊び男子」でガリ勉のできない彼が「私立はダメ」と母にアッサリ言われ、「国立は無理」と担任に言われ続けても医学部をあきらめなかったのはこの日があったから?

初心を貫徹して、大学では真面目に勉強し世界に貢献してほしいものだ。

魅力ある病院には地方でも人が集まる!

さて、今はすっかり大きくなって医者190人以上、スタッフ1600人以上の佐久病院だが、地域貢献へのすばらしい理念は昔と変わらず、「自宅で介護」をサポートするべく、訪問診療、訪問介護に力を入れる。

「人々の生活を支える、 その一環としての診療」ということで、往診では家族の近況も聞きながらついでに診療する、といった感じだそうだ。ドクターヘリもこの夏導入、病院まで車で2時間、救急車でも1時間の山間地からも、20分ほどで総合病院に搬入される。ヘリの利用料は救急車と同じで無料、経費は佐久病院持ち。他の病院に搬送されるケースもあり、その場合佐久病院には診療費も入らないのだ。(県はちゃんと補助をしているが、補助金がいつまで続けられるかの補償はないそうだ。)

周辺の村の公立診療所に医師を派遣し、給与は村と佐久病院の両者が負担、診療報酬は全て村にはいる、と言うからびっくりだ。全国的に地方は医師不足の中、村にとってどんなに有り難いことだろう。僻地に入り最新医療と遠ざかるという不安を持つ医師を、週1回は総合病院に返すことでサポートし、2,3年でローテーションしているという。

このような佐久病院に新人医師が全国から集まっており、今年は15名の受け入れに対し応募は80名以上だったという。産婦人科医、小児科医不足は長野も同じそうだが、集まった医師の中からつくっていく、ということだった。

何でもかんでも効率性・経済性が重視される今日この頃、「地域の農民と共に」というすばらしい理念を持ち、着実に実行している場所がある。そしてそんなところに人が集まってくる。世の中捨てたものではないではないか。なおかつ、長野県の保健医療費は全国で一番低いのだから、本当にお見事!

|